|

| ムスティカラサ |

ムスティカラサ/Mustikarasaという本があります。

時の大統領の指示により1967年に出された、インドネシアの端から端まで、各地の料理を集めた壮大なレシピ集。

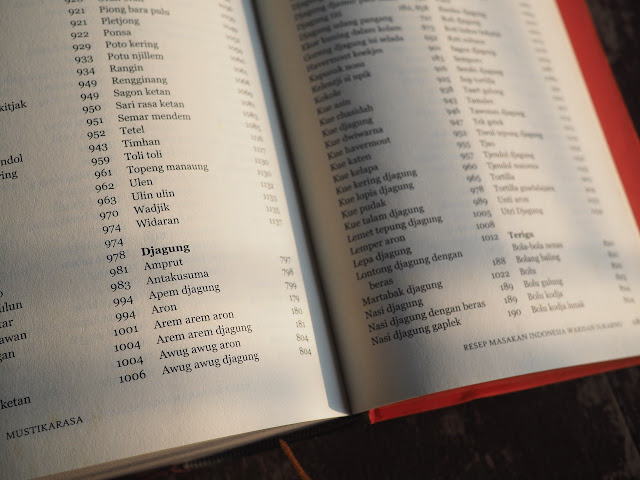

材料別のインデックスで主食の欄を見ると、米を材料とするものが圧倒的に多いのは事実なのですが、その次にトウモロコシを持ってきています(その後、小麦粉、そして芋類)。

その後、2016年に再版され(わたしもその時に買いました↑)、今年に入ってまた注目されています。

インドネシアの食文化を見直すことを目的とした、Mustika Rasa Kini(現代のムスティカラサ)という活動や、この本のレシピに基づいた料理を出すレストランなども。

わたしはずっと、単純に、料理を通じての国家統一や、ナショナリズムを高めるためのものだと思っていたのですが、もっと切実に、食糧問題に対応するための政策という意図を持って編纂されたものだったのだと知りました。

というはなしを、今回は。

どこかに旅したとか何を食べたとか、そういうのじゃなくて堅苦しい内容なので、ちょっとうちの猫を添えて。

|

| ムスティカラサ |

トータルで1200ページ以上の厚さで、収められたレシピの数は1700ほど。

各地の郷土料理のほか、中国や西洋の料理も含み、レシピ以外にも素材の知識や栄養学的面からの解説もあります。

インドネシアの初代大統領スカルノが指示を出し、その妻のハルティニの監修のもと、1961年から始動したプロジェクト。

メールもファックスもなかった時代、彼らは全国の役所や婦人会などの組織に手紙を送りレシピを募りました。

寄せられたレシピは女性達が実際に試し、その作業や味の確認作業を行い、レシピのみではなく、栄養知識を共有し、献立の組み方も提案するものとして、プロジェクトは進みます。

|

| ムスティカラサ |

|

| ムスティカラサ |

一大プロジェクトの背景にあったのは、当時の食糧難でした。

インドネシア独立(1945)前と比べて、1965年には米の収穫量は倍に増えていたと言いますが、にもかかわらず、人口も倍に増え、一人当たりの米の消費量も増え、国が政策として農業支援を進めても、いつまでたっても国民の腹は満たされなかったのだと言います。

長きにわたるオランダによる植民地支配、第二次大戦中の日本軍支配を経て1945年に独立を成し遂げた初代大統領は、食糧(=米)自給も国家独立の一つの重要な要素と捉え、国を挙げて取り組んでは来たものの、米の価格の上昇は止まらず、国民の不満も募るなか、軍によるクーデター930事件が1965年に起こり、その後1967年には正式に退陣を余儀なくされます。

そんな、スカルノの政権末期のプロジェクトであったムスティカラサは、彼の失脚と前後する1967年に(やや急足で)出版されることになったのです。

|

| ムスティカラサ |

この本の本旨とは、全国各地の地場の素材を用いた食文化を復興/訴求することで、

元来米食ではなかった地域では、米以外のローカルな食材の見直しを進め、米不足を解消しようとするもの。

なので、レシピには、東ヌサトゥンガラ地方で食べられていたトウモロコシ粥、ジャグン・ボセ/Jagung Boseや、インドネシア東部を中心に食べられていたサゴ澱粉の粥、パペダ/Papedaなども掲載されています。

|

| ムスティカラサ |

材料別のインデックスで主食の欄を見ると、米を材料とするものが圧倒的に多いのは事実なのですが、その次にトウモロコシを持ってきています(その後、小麦粉、そして芋類)。

|

| ムスティカラサ |

主食に限らず、その土地の人々が本来ずっと活用してきていた、そこで採れる食材を使い、美味しくて体によい食事を作れるように、という、地場の食材を見直すことも期待していました。

食生活の原点回帰を促すとも言える、食糧政策としての国を挙げてのレシピ本の編纂。

そこに至る、インドネシアの、というかインドネシアという国ができるより以前からの、人と食の推移を、ここしばらく本で読んで勉強していました。

|

| Ahmad Arifの3冊 |

インドネシアになる以前のこの島々のことを、なんと呼ぶのがいいか。それははもう「ヌサンタラ」なんですけど、なんか、新首都が「ヌサンタラ」になっちゃったもんで、使いにくいですね。でも、とりあえず、ヌサンタラで行きます。

この先は、自分の備忘録的メモでもあるので、だらだらと続きます。あと、まだ理解の途中なので、後から「あ違うわ」となることもあるかもしれません(だいたい、なんでも「あーなんかわかった」と思ったことは、あとから「わかってなかった」と気づくものですし)。ご了承ください。

まず、ヌサンタラへの人類の移動の段階。

①第一次アウト・オブ・アフリカ:ヌサンタラ着は50,000年前ほど

②第二次アウト・オブ・アフリカ:11,000年前

③第一次アウト・オブ・台湾(オーストロネシア系):4〜5,000年前

④第二次アウト・オブ・台湾:2,000年前

⑤インド・アラブ系移民(ヌサンタラ西部):2,000〜2,500年前

で、これらの人々の定住と食生活の変移は、

①と②の人々は狩猟採集生活を営み、ヌサンタラ各地に広がって行った。当時は、氷河期であったため海水位が低く、ヌサンタラ西側は半島と一体であったりして、移動もしやすかった。

のちに人口の増加などの要因を受けて、農耕へ移行して行く。地球の気温上昇により、草原が森になるなどして、猟がし難くなったからという仮説もあり、面白い。

狩猟採集の生活を送る人々は、現在のインドネシアにもまだいる。パプアのセンタニ湖周辺の人々は、サゴ椰子の澱粉を収集し、湖の魚を捕り、日々の食糧としている。

農へ移行した最初の形跡はパプアで、インドネシア領パプアのバリエム渓谷(人類が定住したのは27,000年前と言われる)では、タロイモ栽培+灌漑整備の形跡は7,000年ほど前まで遡れる。現在は隣国となるが、パプアニューギニア領の地域では、10,000年前にタロイモ栽培の形成が見られ、バナナは6950年前から栽培されているとされる。

③の初期オーストロネシア系移民がイネを持ち込んだ。

彼らは農耕民で、ここでのイネは陸稲。彼らが、カリマンタン等の狩猟採集民と交わった形跡もあるそう。初期農業は焼畑農業。一定の森林を焼き、農地として開墾し、数年ごとに移動していくというシステム。

現在も、カリマンタン内陸のダヤック人は陸稲を用いた焼畑農業をおこなっている。

④と⑤は水稲を持ち込んだ。

おそらく④が先行したようだが、ヌサンタラの特に西部に強くインパクトを持ったのは、⑤のインド水稲。

まずはジャワに伝搬し、一気に拡大定着、スマトラやカリマンタン南部、バリへと伝搬していく(スマトラ北部のアチェや、西部のパダンあたりには、インドからの直接的影響も見られる)。

その後、ヌサンタラ各地で繁栄した王朝を中心に水稲栽培は浸透していった。現ジョグジャカルタ付近を中心とした古マタラム(732〜1045)王朝の遺跡や、シャイレンドラ(760〜850)王朝が建立したボロブドゥール寺院のレリーフなどに、水稲栽培の様子が見られる。

その後、18世紀には、ジャワの低地などは米食が主流となっていた。

|

| Ahmad Arifの3冊 |

それ以外の地域の主食は、というと、東インドネシアで現在も食べられているサゴ椰子の澱粉。これは、かつてはヌサンタラ各地で食べられていた。

カリマンタンのプナンが食するサゴや、西ジャワの内陸の民が食するサゴは、パプアなどのサゴと木は違うが、椰子科の植物の幹から採取した澱粉であることは同じ。

また、バナナの他、芋類は、最も古いタロイモの他、16世紀にポルトガル、もしくはスペインによって持ち込まれたサツマイモ、そして1892年にオランダが持ち込んだキャッサバなどが主食として広く食されていた。

トウモロコシは東ヌサトゥンガラ州などで今もよく食されているが、サツマイモ同様に16世紀にポルトガル/スペインによって持ち込まれ、定着した。

キビの仲間であるソルガムもよく食べられていた。ヌサンタラに伝搬したのは米よりだいぶ以前である可能性が高く、乾燥地でも手をかけずともよく育つので、各地で栽培された。ただ、主要作物として表に出ることは稀であったため、米の浸透と共に忘れ去れられた感がある(近年、食糧危機に対応する植物として意識され始めてはいる)。

で、それらを踏まえ、このヌサンタラにおける、その後スカルノも頭を悩ます事になる、続く政権でさらに悪化し、いま現在も解決されていない、米化の流れです。

うちの猫で一息いれとく?

|

| ねこ |

そもそも、ヌサンタラの人々は、それぞれの土地でそれぞれの植生に合わせた食生活を送っていた。

↓

オランダによる植民地化。強制栽培を目的とした農地のとり上げ、地主小作システムの確立。

主に、ジャワとスマトラを中心として行われた。彼らは、稲作を行う農地を失うと共に、手のかかる稲作に割く労力がなく、この期間は米の消費は減少する。代わりに、乾燥地などで手をかけずとも育ちやすいサツマイモ、キャッサバ、トウモロコシなどが代替主食となる。

↓

インドネシア独立(1945年)

国家の独立=食糧(=米)自給を目指し、米の生産量を倍増させたが、人口も倍増。また、一人当たりの消費量も増え、米の充足は達成されない。

植民地時代に米を取り上げられた地域の人々が独立後の国策に中心となったため、食糧=米、とにかく米、米、米を、という米バイアスが拭えなくなったのではないか、というのは個人の感想(でもそうだと思う)。

↓

従来食の見直し。乾燥地帯の活用も視野に入れ、トウモロコシなどの栽培も推奨。食の意識改革を目指して、ムスティカラサの編纂を指示(1961)。

↓

米の値段上昇を抑えられず、初代大統領スカルノ失脚(1967)。かろうじて出版されたムスティカラサだが、国策に反映されることはなく、時期大統領として、スハルト就任。

農村出身のスハルトは「緑の改革」を掲げ、食糧=米の自給を目指す。多様であった在来種を一掃し、品種改良された指定品種+化学肥料+農薬を使った水稲栽培を推奨。他の作物の栽培農地も水田にするよう指示。

そもそも、焼畑による陸稲栽培は在来種の多様性を維持するに向いていたが、水田による水稲栽培はモノカルチャーの走りとも言えるシステムであり、それがさらに指定品種に制限されてしまったことで、米の多様性が失われた。以前は8,000前後あったとされる在来品種も、その多くが失われてしまったと言う。

また、指定品種の種、化学肥料、農薬、などの購入が必要となるため、稲作はお金のかかるものとなる。それが、地主小作の格差拡大を助長したとも考えられる。

↓

経済的自立を求めて外資の参入に非積極的だったスカルノから、外資と協力関係を結ぶスハルトへ移行した結果、大規模な環境破壊が進む。

一例として、カリマンタン。森林の木材を伐採し、日本の商社へ売却。伐採された森は、放置されるか、パーム椰子など商品作物のプランテーションとして使われる。

移動型の狩猟採集民として暮らしていた土地の人々にとっては、生活の場であった森が失われることになる。食の自給が絶たれ、貧困者枠へ入れられ、従来は米食ではなかった彼らに、支援として米を送られるようになる。

定住化を余儀なくされた人々は、商品作物の栽培を行い、それを売ったお金で米を買うようになる。

↓

各地で同様のことが起こる。

政府=ジャワなので、食糧=米なのは変わらず、支援は常に米。

受給側にとっては「国から与えられるもの」「お金を出して買うもの」である米は、従来の食を支えた「採れるもの」より上位のものというイメージがついていく。

結果、特に若い世代から、従来食よりも米食を求める傾向が強くなり、米依存となっていく。

1954年には米を主食とする人は、全国民の53.5%であったが、1981年には81%にまで上昇している。

しかし、従来米食でなかった地域というのは、米栽培に不向きな土地である場合が多い。このため、従来食を捨て米食へ移行するというのは、必然的に地域での食糧自給が低下することになり、購入するか、国から支給される米に依存することになる。

↓

スハルト失脚後も米化の流れは止まらず。

外部からの米、政府支援の米に依存する貧困地域に明確な策はなく、米による食の植民地化とも言われる。

一例として、東スンバの内陸の村。1970年代までは、米(水稲+陸稲)、トウモロコシ、ソルガム、豆などを栽培し、食を賄えていたが、2016年時点で消費は米中心となり、地域の米総消費量125.5トンのうち、収穫で賄えるのはわずが32.5%のみであり、あとは外部に依存するしかないと言う。

↓

地域支援としてのインフラ整備が進むことで、農業従事における労働力が流出する。加えて、消費作物に代わって換金作物を栽培するようになり、収穫物は自分達が食べるのではなく、町へ出て売るものになる。売ったお金で米を買う。

↓

近年、米食は低下傾向。代わりに小麦の消費量が上昇。ただし、小麦は100%輸入のため、自給率はさらに低下することになる。

小麦=インスタント麺

↓

2024年は400万トンの米を輸入すると予測され、これは過去最大の数値。

で、この状況をどうにか見直そうという流れが、冒頭の「現代のムスティカラサ」のムーブメントなのです。

|

| ムスティカラサ |

たぶん、こういう流れ、わかっている人はきっとちゃんとわかっていたんだと思うんですがわたしあんまり気づいていなかったんですよね。

パプアで、あんなに美味しいパペダを前にして、子供たちは米を食べたがると聞いて、あんなに豊かにあるサゴ椰子の澱粉より、みんな今は米志向だと聞いて、ようやく「え」となりました。

パペダよりご飯が上なのだろうか?と。

確かに、米は美味しいんです。わたしも日本人なのでそれは認めます。その米のおいしさが中毒性を持つのも確かです。そして、美味しいは、割と全てに優先されるのも事実だと思うので、もうどうしようもないのかな、とも思うのですが。

でも、例えばGI値を比べると、ご飯は80ですが、サゴは40です。

ご飯の方が、サゴより燃焼されやすいので、すぐにお腹がすいてしまうんですね。

加えて、これはメンタワイ島でのデータですが、1時間彼らが働いて得られる収穫としては、サゴは2.6キロなのに対して、米は0.6キロなんです。効率が非常に悪い。

作業効率が悪く、燃費も悪く、かつ自給できないので外部に頼らざるを得ない、そんな米なのに。

というジレンマを感じてしまったのでした。

|

| ムスティカラサ |

なので、この一式を調べて、結構満足しました。

それを知って、じゃあ今から何かできるのかといえば、できることはほとんどないでしょうが、それでも、知っているから気付けることっていうのはあるわけですしね。

長々お付き合いありがとうございました。

次はコメの地へ、という計画に変更はありません。